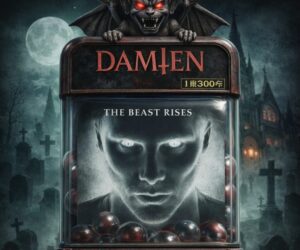

1978年公開の『オーメン2/ダミアン』という映画がある。 前作の歴史的ヒットを受けて作られた、いわゆる柳の下のドジョウを狙った作品だ。 世間の評価は賛否両論。 前作の神聖な恐怖が薄れたとか、殺し方が派手すぎるとか、そんな表面的な議論ばかりが繰り返されている。 だが、そんなものは木を見て森を見ずだ。

俺に言わせれば、この映画の本質はホラーではない。 これは、帝王学と企業ガバナンス、そしてグローバリズムの暴走を描いた極めて冷徹な社会派ドラマだ。 13歳になった悪魔の子ダミアンが、いかにして自己を確立し、巨大企業のシステムを乗っ取っていくか。 そのプロセスは、現代のビジネスマンにとってもある種の教本になり得る。

今回は、単なる映画レビューの枠を超えて、1970年代後半の病んだ世相、企業の論理、そして興行収入という数字の裏側にある真実を徹底的に解剖する。

悪魔の自覚。OSの起動とインストール

前作のダミアンは、ただの不気味な子供だった。 周囲で勝手に人が死んでいくだけの、受動的な存在だ。 だが本作では違う。 彼は自分が何者であるかを知り、悩み、そして受け入れる。 いわば、悪魔としてのOSが起動し、インストールが完了するまでの物語だ。

ダミアンの苦悩。なぜ僕なんだという愚問

劇中でダミアンは、自分の正体を知って苦悩する。 なぜ僕なんだ。なぜ僕が選ばれたんだ。 これを見て可哀想だと同情するのは、三流の感傷だ。 これは選ばれた者の苦悩ではない。 単なる思春期の全能感と被害妄想が、最大級に増幅された形に過ぎない。 中学生が自分は特別な存在かもしれないと妄想するのとメカニズムは同じだ。 ただ、彼の場合はそれが事実だったというだけの話だ。

彼が通う陸軍幼年学校の設定も秀逸だ。 規律、服従、競争。 ここは個性を殺し、システムの一部として機能する人間を作る工場だ。 皮肉なことに、世界を支配する独裁者を育てるには、これ以上の環境はない。 組織を支配するには、まず組織の論理を知る必要があるからだ。 ダミアンはここで、力による支配と、恐怖による統率を学んだ。 悪魔にとっての最高の学校だったというわけだ。

70年代後半の世相。真の敵は企業である

この映画が前作と決定的に違うのは、敵の定義だ。 前作は神と悪魔という宗教的な対立だった。 だが本作の舞台はソーン産業という多国籍企業だ。 ここに、当時のアメリカが抱えていた社会不安が見事に反映されている。

飢餓と独占。グローバリズムへの警鐘

1970年代後半は、巨大企業が国家を超えて力を持ち始めた時代だ。 劇中でソーン産業は、化学肥料による食糧危機の解決を掲げながら、裏では土地を買い占めようと画策する。 世界を救うという美名の下にあるのは、冷徹な支配欲と利益追求だ。 この構造は、現代のGAFAや巨大テック企業の支配構造を40年以上前に予見していたとも言える。 悪魔が魔法で人を殺すことよりも、悪魔がCEOになって食糧や情報を牛耳ることの方がよほど現実的で恐ろしい。 本作のダミアンは、最終的にこの巨大企業を継承する。 つまり、アンチクライストとは究極のグローバリストのことだ。 オカルト映画の皮を被った、辛辣な資本主義批判と言えるだろう。

演出の変質。死のピタゴラスイッチ化

この映画の評価が分かれる最大の要因は、殺害方法のインフレ化だ。 前作の不吉な予兆や静かな死の美学は影を潜め、物理的で派手な死に方が採用された。

エレベーター切断事故の功罪

有名なエレベーターのワイヤーによる胴体切断シーン。 医師が真っ二つになるショッキングな映像だ。 あれをクリエイティブと呼ぶ声もあるが、建築家の視点から言わせればやりすぎだ。 ワイヤーがあのような軌道で切断能力を持つには、物理法則を無視した張力が必要になる。 恐怖を通り越して、見世物小屋的なゴア描写に成り下がっている。 後のファイナル・デスティネーションシリーズに繋がる死のピタゴラスイッチ化は、ここから始まったと言ってもいい。 恐怖の質が、心理的なものから物理的なものへと劣化した証拠だ。 しかし、大衆はこういう派手なアトラクションを好むのも事実だ。 興行的なフックとしては機能したのだろう。

氷上の死とカラスの視線

もう一つ象徴的なのが、氷漬けにされた死体だ。 ホッケーに興じる平和な日常が、一瞬で凍りつく死の世界に変わる。 氷の下を流されていく死体を見つめるダミアンの視線。 ここでは、悪魔の力は自然現象である氷と水を利用した不可抗力として描かれている。 だが、そこには前作のような逃れられない運命の重さよりも、単なる不運としての軽さが漂う。 常に監視者として現れるカラスの存在も、少々説明的すぎる。 あれでは、悪魔の手先というより、ただのストーカーだ。

キャストの裏側。金と名誉の皮肉な関係

続編には、前作に劣らぬ名優が集まったというが、その内実は人間の欲望と打算が見え隠れしている。

ウィリアム・ホールデンの変節

リチャード・ソーン役のウィリアム・ホールデン。 往年の大スターである彼は、前作のオファーを悪魔映画なんてと蹴った経緯がある。 だが、前作が大ヒットするや否や、掌を返して続編の主演を引き受けた。 要するに、金と成功の匂いに釣られたわけだ。 劇中で彼は、企業の倫理と利益の狭間で揺れる経営者を演じているが、彼自身が信念よりも実利を選んだという事実は、実に皮肉が効いている。 役作りなど必要なかったんじゃないか。 素で演じれば、その葛藤は表現できただろうからな。

ジョナサン・スコット=テイラーの完璧すぎた顔

ダミアン役の少年については評価せざるを得ない。 彼の演技は、この映画の屋台骨だ。 特に、自分の頭にある666のアザを見つけて絶叫し、その後に湖畔で不敵な笑みを浮かべるシーン。 あの一連のシーケンスは、少年から獣へと変貌する瞬間を見事に捉えている。 彼がその後、俳優業から遠ざかったのも賢明だ。 あまりにも強烈な悪のイメージがついた役者は、その後何をやってもパロディにしかならない。 伝説のまま消えるというのは、ある意味で最高のキャリア戦略だ。

ランス・ヘンリクセンというウイルス

軍曹役のランス・ヘンリクセン。 組織の中に紛れ込み、密かにダミアンをサポートする信奉者だ。 企業で言えば、社長に気に入られようと暗躍する腰巾着のような存在だ。 彼の冷徹な眼光は、悪魔への忠誠心というよりは、勝ち馬に乗ろうとするサラリーマンの処世術にも見える。 組織を腐らせるのは、外部の敵ではなく、内部に巣食うこういうウイルスなのだ。

興行収入データの詳細分析。ビジネスとしての損益分岐点

最後に、数字の話をしよう。 感情論抜きに、ビジネスとしての成否を判定する。

製作費とリターンの計算

製作費は推定680万ドル。 全米興行収入は約2650万ドル。 前作の6090万ドルと比較すれば半分以下だ。 これを失敗と見るか。 いや、製作費に対して約4倍のリターンを出している。 ROI、投資対効果で言えば389パーセントだ。 立派な黒字プロジェクトだ。 前作のセットや音楽、ジェリー・ゴールドスミスのスコアを流用し、コストを抑えつつ、固定ファンからきっちり集金する。 映画としてはともかく、商売としては手堅い。 大ヒットではないが、シリーズを延命させるためのつなぎ融資としては十分な役割を果たしたと言える。 2年ごとに新作を出して集金する、現代のフランチャイズ映画のモデルケースとも言えるだろう。

結論。システムのエラーとしての傑作

オーメン2ダミアンは成功作か。 芸術的な観点からはノーだ。 前作の気品と緊張感は失われ、悪趣味な処刑ショーと化した部分がある。 脚本の粗も目立つ。

しかし、構造的な観点からはイエスだ。 悪魔の支配を宗教から経済と政治のレイヤーへと引き上げ、現代社会の病理とリンクさせた脚本は評価に値する。 ダミアンは魔法使いではなく、冷徹な経営者として覚醒したのだ。 この映画は、一人の優秀な少年が、情を捨ててトップに登り詰めるまでのサクセスストーリーとして見るべきだ。 ラストシーンで見せるダミアンの不敵な笑み。 あれは、悪魔の笑みではない。 株主総会ですべての反対派を排除し、完全な支配権を手に入れたCEOの笑みだ。

▼悪魔流の経営術を学ぶならこれだ

▼前作との対比で真価がわかる