1976年の公開から半世紀。 オカルト映画の金字塔として君臨するオーメン。 6月6日6時に生まれた悪魔の子というフレーズは、日本中を恐怖のどん底に叩き落とした。 だが、この映画の真の恐怖はスクリーンの中だけではない。 撮影現場で相次いだ雷撃、爆破、そして死。 これらは単なる偶然か、それとも本当に悪魔の仕業だったのか。 今回は、建築家の視点でその構造的真実を解明し、伝説の日本語吹き替え版の魅力まで徹底的に語り尽くす。 単なる懐古趣味ではない。 これは映画史に残る未解決事件の再検証だ。

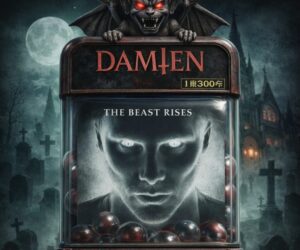

1976年伝説のホラー オーメンを徹底解剖 呪われた撮影現場から日本での666ブーム 伝説の吹き替えまで

1976年という年は、映画史において特異点として記憶されるべき年だ。 この年、日本映画界で歴史的な逆転劇が起きた。 洋画の配給収入が邦画を上回る、いわゆる洋高邦低の時代が本格的に到来したのだ。 その先兵となったのが、スティーブン・スピルバーグのジョーズと、リチャード・ドナーのオーメンだ。 世間はジョーズの鮫に悲鳴を上げたが、知的な観客はオーメンの静謐な恐怖に震えた。 配給収入12億円。 現在の貨幣価値に換算すれば数十億円規模の大ヒットだ。 だが、数字などはどうでもいい。 重要なのは、この映画がホラー映画というジャンルを、見世物小屋的なこけおどしから、格調高い悲劇へと昇華させた点にある。

6月6日6時に生まれた悪魔の子。 このキャッチコピーは、日本の東宝東和が得意とする誇大広告の一種だが、これほどまでに美しく、かつ不吉な数字の並びはない。 当時、日本中の子供たちが自分の頭皮に666のアザがないかを探し回ったという。 集団ヒステリーに近い社会現象だ。 今回は、単なる懐古趣味ではなく、当時の社会背景、撮影現場で囁かれた呪いの正体、そして日本のファンにはたまらない伝説の日本語吹き替え版の美学について、建築家の視点で徹底的に解剖する。

品格という名の演出装置 グレゴリー・ペックの起用がもたらしたリアリティ

オーメンが他の有象無象のオカルト映画と一線を画している最大の要因。 それは、主役のキャスティングにある。

アメリカの良心が堕ちる時

ロバート・ソーン役にグレゴリー・ペックを起用したことだ。 ローマの休日やアラバマ物語で知られる彼は、当時のアメリカ人にとって、正義と良心の象徴だった。 その彼が、悪魔の子を育てることになり、最終的には我が子を殺さなければならないという極限状態に追い込まれる。 この落差こそが、この映画の恐怖の骨格だ。 もしこれが、最初から怪しげな俳優だったらどうだ。 観客はここまで感情移入しなかっただろう。 最も理性的で、最も信頼できる男が、徐々に狂気の世界へと引きずり込まれていく。 その崩壊のプロセスを描くために、ペックという強固な柱が必要だったのだ。

虚構を超えた悲劇 メソッド演技ではない真実

実は、このキャスティングには悲痛な裏話がある。 撮影のわずか2ヶ月前、ペックの長男が拳銃自殺を遂げている。 劇中で彼が見せる、苦悩に満ちた表情や、息子ダミアンを見つめる複雑な眼差し。 あれは演技を超えた、実人生の悲しみが投影されたドキュメンタリーのような瞬間だったのかもしれん。 メソッド演技法などという小手先の技術ではない。 魂の叫びがフィルムに焼き付いているのだ。 金田のような表面的な人間には、この深淵な悲しみは理解できまい。

呪いか確率の偏りか 撮影現場の怪奇現象を論理的に検証する

オーメンを語る上で避けて通れないのが、撮影中に起きた数々の事故、通称オーメンの呪いだ。 宣伝のための作り話だと笑うのは簡単だ。 だが、確率論的に見ても、異常な頻度で事故が起きている事実は無視できない。

雷撃の連鎖とIRAの爆破

まず、雷撃の連鎖だ。 グレゴリー・ペック、脚本家のデヴィッド・セルツァー、プロデューサーのメイス・ニューフェルド。 彼らが乗った飛行機が、それぞれ別の日時、別の場所で雷に打たれている。 航空機に雷が落ちること自体は珍しくないが、主要スタッフ全員がターゲットになる確率は天文学的に低い。

次に、IRAによる爆破テロだ。 プロデューサーたちが宿泊していたロンドンのホテルや、食事をするはずだったレストランが、アイルランド共和軍によって爆破された。 彼らが予定通りに行動していれば、確実に巻き込まれていただろう。 まるで何者かが彼らを排除しようとしたのか、あるいは逆に生かして映画を完成させようとしたのか。 どちらにせよ、人智を超えた力が働いていたと感じざるを得ない。

標識の予言 オメンまで66.6km

そして極め付けは、特殊効果担当ジョン・リチャードソンの事故だ。 彼は映画の撮影後、次回作のためにオランダへ向かう途中で自動車事故を起こした。 同乗していたアシスタントの女性は、映画のワンシーン同様に首を切断されて死亡した。 事故現場近くの標識がOmmen、オメンまで66.6kmを示していたという都市伝説がある。 これは出来すぎた話だが、事実と虚構が入り混じることで、映画の神話性が高まったことは間違いない。 恐怖とは、不確定要素の中に宿るものだからだ。

死のピタゴラスイッチ 斬新すぎた処刑シーンの美学

この映画が革新的だったのは、悪魔が直接手を下さない点だ。 モンスターが出てきて人を食べるわけではない。 日常の中に潜む偶然が連鎖し、必然的な死をもたらす。 いわば、死のピタゴラスイッチだ。

ガラス板による断首の衝撃

特に有名なのが、ガラス板による首切断シーンだ。 トラックの荷台から滑り落ちたガラス板が、デビッド・ワーナー演じるカメラマンの首を跳ね飛ばす。 スローモーションで描かれるその瞬間は、残酷でありながら、ある種の芸術的な美しささえ感じさせる。 あれは、単なるゴア描写ではない。 物理法則を利用した、冷徹な処刑だ。 建築現場でも、資材の落下は最も恐ろしい事故の一つだが、それをホラー演出に応用したリチャード・ドナー監督の手腕は称賛に値する。 ちなみに、あの生首が回転するシーンは、複数のカメラを使って撮影し、編集で繋ぎ合わせた職人芸の賜物だ。 CGに頼り切った現代の映画作家たちは、爪の垢でも煎じて飲むべきだな。

日本語吹き替え版という名の文化遺産 城達也の至芸

日本の映画ファンにとって、オーメンといえばテレビ放送時の日本語吹き替え版だ。 特に1979年2月12日にTBS月曜ロードショーで初放送されたバージョンは、国宝級の完成度を誇る。

バリトンボイスの苦悩

ロバート・ソーンの声を担当したのは、城達也氏だ。 FM東京JET STREAMの機長としてのナレーションや、ローマの休日のジョー・ブラッドレー役で知られる、あの甘く理知的なバリトンボイスだ。 彼の声には、知性と品格、そして隠しきれない憂いがある。 悪魔の恐怖に直面し、理性を保とうと必死に抗う外交官の苦悩。 それを表現できるのは、城達也氏をおいて他にいない。 最近のタレント声優のような、軽薄な演技とは次元が違う。

脇を固める名声優たち

キャサリン役の武藤礼子氏も素晴らしい。 エリザベス・テイラーの吹き替えで知られる彼女の清廉な声が、徐々に精神を病んでいく母親の悲劇を際立たせる。 そして、首を切断されるカメラマン役には、名バイプレーヤーの仁内達之氏。 彼らの声のアンサンブルは、もはやオリジナルの英語音声を超えていると言っても過言ではない。 吹き替え版とは、翻訳ではなく、声による再構築なのだ。 それを理解していない配給会社が、安易に新録版を作るから、過去の名作が台無しになる。

ジェリー・ゴールドスミスの黒魔術 アカデミー賞の裏側

音楽についても触れねばなるまい。 ジェリー・ゴールドスミスが作曲したテーマ曲、アヴェ・サタニだ。 ラテン語でサタン万歳と歌い上げる、不穏極まりない合唱曲。 グレゴリオ聖歌の様式を借りながら、内容は悪魔崇拝というこの冒涜的な構成。 これこそが、映画の品格と恐怖を底上げしている。

当時、アカデミー賞の会場でこの曲が演奏された時、会場の空気が凍りついたという逸話がある。 だが、結果として彼はアカデミー作曲賞を受賞した。 彼の長いキャリアの中で、オスカー像を手にしたのは、皮肉にもこの一回だけだ。 美しいメロディメーカーだった彼が、悪魔の音楽で評価された。 これもまた、悪魔の悪戯だったのかもしれん。

俺は家でこのサントラを聴くことがあるが、最高級のオーディオシステムで再生すると、低音のバスドラムが部屋の空気を震わせ、まるでそこに悪魔がいるかのような錯覚に陥る。 隣の住人、みちるに壁を叩かれるのが玉に瑕だがな。

結論 なぜオーメンは色褪せないのか

CG全盛の現代において、なぜ半世紀前の映画がこれほどまでに怖いのか。 それは、この映画が描いているのが悪魔という怪物ではなく、家族の崩壊という普遍的な悲劇だからだ。

普遍的な恐怖の正体

最も愛すべき我が子が、実は自分たちを滅ぼす存在かもしれない。 子育てをしたことがある人間なら、誰もが一度は感じるかもしれない根源的な不安。 反抗期の子供が悪魔に見える瞬間。 それを極限まで増幅させたのが、このオーメンという作品だ。

リチャード・ドナー監督による職人芸的な演出。 ジェリー・ゴールドスミスの重厚な音楽。 そしてグレゴリー・ペックの悲哀に満ちた演技。 これら全ての要素が奇跡的に噛み合った本作は、何度観ても新しい発見がある。 まさにホラー映画の教科書、いや、バイブルだ。

金田のように、流行りの映画を消費するだけの人間には、この映画の真価は一生理解できないだろう。 時代を超えて残るものには、必ず強固な構造がある。 建築も映画も同じだ。

▼配達を待つ必要はない。今すぐ悪魔を目撃する