2024年、ホラー映画界に予期せぬ傑作が誕生した。 名作オーメンの前日譚、オーメン ザ・ファーストだ。 当初は配信スルーの予定だったこの作品が、なぜ劇場公開へと格上げされ、批評家たちを唸らせたのか。 そして日本公開時に物議を醸した聖なるモザイク問題とは何か。

1971年のローマを舞台にした鉛の時代の空気感、競合作品イマキュレートとの比較、そして教会の陰謀。 これらを建築家の冷徹な視点で解剖し、現代ホラーの到達点と、日本の検閲文化の限界を徹底的に暴く。 単なるレビューではない。 これは、組織と芸術の対立に関する最終報告書だ。

序論:なぜ今、悪魔は「劇場」を選んだのか

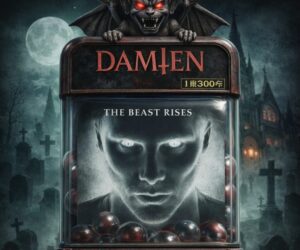

2024年4月5日、世界同時公開された『オーメン:ザ・ファースト』について語る。 言わずと知れた1976年のオカルト映画の金字塔『オーメン』の前日譚だ。 昨今のハリウッドは、アイデアが枯渇しているのかIP(知的財産)という言葉に踊らされているのか、過去の遺産を食いつぶすような前日譚や続編を乱造している。 『エクソシスト』の続編が目も当てられない惨状だったことは記憶に新しい。 だから俺も、この映画には1ミリも期待していなかった。 どうせ手抜きの建築家の設計した家のように、外側だけ綺麗に取り繕った中身のない駄作だろうとな。

しかし、この映画には特異な出自がある。 当初、ディズニー傘下の20世紀スタジオは、本作をHuluでのストリーミング配信専用映画として企画していた。 予算は約3000万ドル。 近年のブロックバスター映画が2億ドル、3億ドルを平気でドブに捨てている現状を考えれば、実に慎ましい中規模予算だ。 要するに、スタジオ側はオーメンなどという古い名前は、配信のライブラリ埋め草程度にしか考えていなかったわけだ。

だが、テスト試写を見た幹部たちは顔色を変えた。 そして急遽、劇場公開へと舵を切った。 なぜか。 この映画が、スマホやタブレットの小さな画面で消費されるにはあまりにも「映画的」すぎたからだ。

監督のアルカシャ・スティーブンソン。 長編映画デビュー作にして、この手腕は侮れない。 彼女は、70年代の映画が持っていた独特の質感(テクスチャー)を現代の技術で完璧に再現してみせた。 暗闇の深さ、フィルムの粒子感、そして静寂の中に響く不穏な音。 これらは、映画館という閉鎖空間で、観客の逃げ場を奪ってこそ真価を発揮する。 配信から劇場へ。 この判断だけは、商業主義の権化であるディズニーにしては珍しく、芸術的な良心に基づいた英断だったと評価してやろう。

第1章:1971年ローマ、「鉛の時代」という完璧な舞台装置

この映画を語る上で、絶対に外せないのが時代背景だ。 舞台は1971年のローマ。 単なる昔の風景ではない。 当時のイタリアは鉛の時代(Anni di piombo)と呼ばれ、政治的・社会的な大混乱の只中にあった。 極左組織「赤い旅団」によるテロ、極右による爆破事件、学生運動、労働争議。 街にはデモ隊が溢れ、催涙ガスが充満し、若者たちは権威(政府や教会)に対して中指を立てていた。

この映画は、その空気を背景美術としてではなく、物語のエンジンとして利用している。 教会の権威が地に落ち、人々が信仰を捨て、世俗化が進む社会。 教会の保守派や過激派たちは、これに危機感を募らせていた。 「人々が神を愛さないなら、悪魔を恐れさせればいい」 「恐怖によって、迷える子羊を教会という檻に連れ戻す」 この歪んだ動機こそが、ダミアン誕生計画の根源にある。

つまり、この映画における恐怖の源泉は、超自然的な悪魔の力ではない。 組織防衛のために手段を選ばない人間の狂気だ。 これは現代社会にも通じる。 自らの権益を守るために、対立を煽り、恐怖を植え付ける政治家や企業。 あるいは、自分の設計思想を押し付けるために、施主の要望を無視する建築家(二流のような奴)の傲慢さ。 組織という怪物が個人を押し潰す構図は、いつの時代も変わらない。 スティーブンソン監督は、70年代のローマの風景を借りて、現代のシステムへの強烈な皮肉を描いているのだ。

第2章:ボディ・ホラーとしての転換と『イマキュレート』との比較

1976年のオリジナル版『オーメン』は、外交官ロバート・ソーンを主人公とした、父性的かつ政治的なサスペンスだった。 「息子が悪魔かもしれない」という疑念に苛まれる父親の物語だ。 対して本作は、視点を180度転換させた。 主人公は、教会に奉仕しようとする若き修道女志願者マーガレット。 ジャンルは政治サスペンスから、女性の身体的苦痛と搾取を描くボディ・ホラーへとシフトした。

ツイン・フィルム現象の勝者は誰か

2024年は奇しくも、同じテーマを持つホラー映画が同時期に公開された。 シドニー・スウィーニー主演の『イマキュレート』と、本作だ。 どちらも修道院、アメリカ人の若い修道女、望まぬ妊娠、教会の陰謀というプロットを共有している。 いわゆるツイン・フィルム現象だ。 かつての『アルマゲドン』と『ディープ・インパクト』のような関係だな。

興行的なコストパフォーマンス(ROI)で見れば、低予算で稼いだ『イマキュレート』に軍配が上がるかもしれない。 主演女優の人気と、TikTok向けの分かりやすい恐怖演出がウケたのだろう。 だが、映画としての格と深度においては、『オーメン:ザ・ファースト』の圧勝だ。 『イマキュレート』がB級ホラーの楽しみを提供するジェットコースターだとすれば、『オーメン』は重厚なゴシック建築だ。 基礎の作り込みが違う。

主演のネル・タイガー・フリー。 彼女の演技は特筆に値する。 特にクライマックスの出産シーン。 白目を剥き、体をのけぞらせ、獣のような声を上げて苦しむ姿。 あれは単なる演技ではない。 何かに憑依されたかのような、生理的な嫌悪感すら催す凄まじい身体表現だ。 1981年の映画『ポゼッション』で、イザベル・アジャーニが見せた伝説的な地下鉄での発狂シーンへのオマージュであることは明白だ。

第3章:日本市場における「666」マーケティングの功罪

さて、視点を日本に向けよう。 この映画の日本における宣伝戦略は、ある意味で称賛に値する。 シリーズを象徴する「666」という数字への執着だ。 公開日こそ4月5日だったが、前売り券(ムビチケ)の販売開始を3月6日午後6時に設定。 価格は特典ポスター付きで2266円。 ポスター代を666円にするという、小学生のような語呂合わせへのこだわり。 ポスターサイズも66.6cm四方。 ここまで徹底すれば、もはや清々しい。 日本の配給チームは、この映画を高尚なホラーとしてではなく、お祭りとして売ろうとした。 その戦略自体は間違っていない。 ホラー映画はイベントだからな。

興行成績はどうだ。 最終興収は約2億円程度と推測される。 大ヒットとは言えないが、R指定スレスレのホラー映画としては健闘した部類だ。 だが、この数字の伸びを阻害した致命的な要因がある。 それが次に語る、日本の悪しき慣習、検閲だ。

第4章:聖なるモザイク。芸術を破壊する日本の事なかれ主義

俺がこの批評で最も声を大にして言いたいのがこれだ。 日本公開版における「モザイク処理」という蛮行についてだ。

米国では、この映画のクライマックスである悪魔の手が出現する出産シーンが問題視された。 MPA(アメリカ映画協会)は当初NC-17(17歳以下禁止)を突きつけた。 スティーブンソン監督は抗議した。 男性の首が飛んだり、内臓が飛び散ったりするのはR指定で許されるのに、なぜ女性の出産に伴う身体的苦痛の描写だけがこれほど厳しく検閲されるのかと。 至極真っ当な意見だ。 結果、監督は数秒のカットと再編集を行い、なんとかR指定を勝ち取った。 表現の自由を守るための、ギリギリの闘争だ。

ところが日本はどうだ。 映倫は、この映画をPG12(12歳未満は保護者の助言が必要)に指定した。 小学生でも親といれば見られる区分だ。 その代償として何が行われたか。 出産シーンの女性器周辺に、デジタル処理で不自然なボカシ(モザイク)がかけられたのだ。

これは冒涜だ。 監督が意図したのは、性的な興奮を喚起するポルノグラフィではない。 女性の身体が異形の存在によって内側から破壊され、蹂躙されるという恐怖と痛みの表現だ。 そこにモザイクをかけるという行為は、そのシーンをわいせつ物として定義することと同義だ。 観客は、そのシーンで恐怖に震えるはずだった。 だが、画面に現れた無粋なモザイクを見た瞬間、「あ、修正されてるな」という現実に引き戻される。 映画への没入感は削がれ、恐怖は冷笑へと変わる。

配給会社は、より広い客層(PG12)を取り込みたかったのだろう。 だが、その目先の利益のために、作品の核となる表現を売り渡した。 建築で言えば、構造的に重要な柱を、邪魔だからという理由で勝手に切断し、代わりに安っぽい壁紙で隠したようなものだ。 そんな家に住めるか。 住めるわけがない。 これは映画ファンに対する裏切りであり、文化的な破壊行為だ。 まあ、ビジネスだからね、と笑うかもしれないが、俺は断じて許さない。

第5章:オリジン・ストーリーとしての再定義。山犬と双子の謎

怒りを鎮めて、物語の構造について分析しよう。 前日譚としての整合性はどうだったか。 結論から言えば、非常に巧妙かつ現代的なアップデートが施されている。

山犬(ジャッカル)の再解釈

1976年版では、ダミアンの母親は山犬だとされていた。 ロバート・ソーンが墓を暴くと、そこには山犬の骨があった。 文字通り動物から生まれたのか、それとも比喩なのか、オリジナル版では曖昧な神秘性が残されていた。 本作は、その謎に生物学的な解を与えた。 遺伝子操作によって、山犬の因子を持たされた人間。 教会は長い年月をかけて、人間と何かを交配させる実験を繰り返していたのだ。 オカルトをSF的なバイオホラーへと変換したわけだ。 これを神秘性が失われたと嘆く懐古主義者もいるだろうが、俺は評価する。 悪魔が魔法でポッと出ましたというよりも、人間の組織的な狂気が、科学と信仰の歪みから怪物を生み出したという設定の方が、現代においては遥かにリアリティがあるからだ。

双子という「保険」と「拡張」

そして最大のサプライズ。 マーガレットが生んだのはダミアン一人ではなかった。 双子の姉妹がいたのだ。 男児(ダミアン)は教会に奪われ、ロバート・ソーンのもとへ送られた。 ここで1作目に繋がる。 だが、女児とマーガレットは生き延びた。

これは上手い。 ディズニーらしい、商魂たくましい計算高さだ。 オリジナルの『オーメン』三部作でダミアンの物語は完結している。 だが、この生き残った双子の姉妹を使えば、既存のタイムラインに抵触することなく、いくらでも新しい続編やスピンオフを作れる。 ダミアンと戦うもう一人のアンチクライストあるいは救世主としての可能性。 フランチャイズを延命させるための、完璧な保険だ。 まあ、その続編が作られる頃には、また配信限定に戻っている可能性も否定できないがな。

第6章:興行収入データから見る「勝利」と「限界」

最後に、数字という冷徹な事実を見てみよう。 世界興行収入は約5400万ドル。 製作費3000万ドルに加え、宣伝費を考慮すると、劇場公開単体では赤字スレスレか、トントンといったところだろう。 大ヒットではない。 北米でのオープニング成績は4位。 『ゴジラxコング』や、同時期公開の『モンキーマン』に客を奪われた形だ。 前日譚への疲労感もあっただろう。

だが、批評家の評価は高い。 Rotten Tomatoesでの批評家スコアは81%。 これは、1976年のオリジナル版(85%)に迫る数字であり、2006年のリメイク版(26%)を遥かに凌駕している。 ホラー映画、特に長期シリーズの6作目でこのスコアを叩き出すのは奇跡に近い。 つまり、ビジネスとしては辛勝だが、作品の質(ブランド価値)の回復という点では大勝利だったと言える。 安易なリメイクでブランドを毀損し続ける他のホラーシリーズとは違い、腐っても『オーメン』の名に恥じないクオリティを維持したことは、長期的に見ればプラスに働くだろう。

結論:ホラー映画嫌いには理解できない「暗闇」の美学

『オーメン:ザ・ファースト』。 この映画は、単なる悪魔映画ではない。 1970年代の政治的混乱、現代の女性の身体的自律性を巡る議論、そして組織の腐敗。 これらをホラーというジャンルに煮込んだ、極めて現代的かつ社会派な作品だ。 映像の美しさ、音響の深さ、役者の演技。 どれをとっても、近年の使い捨てホラーとは一線を画す工芸品のような映画だ。

残念なのは、日本におけるモザイク処理というノイズだ。 あれさえなければ、俺はこの映画にもっと高い点数を与えていただろう。 芸術作品にマジックで落書きをするような真似を、平気で行うこの国の検閲制度には反吐が出る。

▼配達を待つ必要はない。今すぐ悪魔を目撃する